Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации » Срок трудового договора

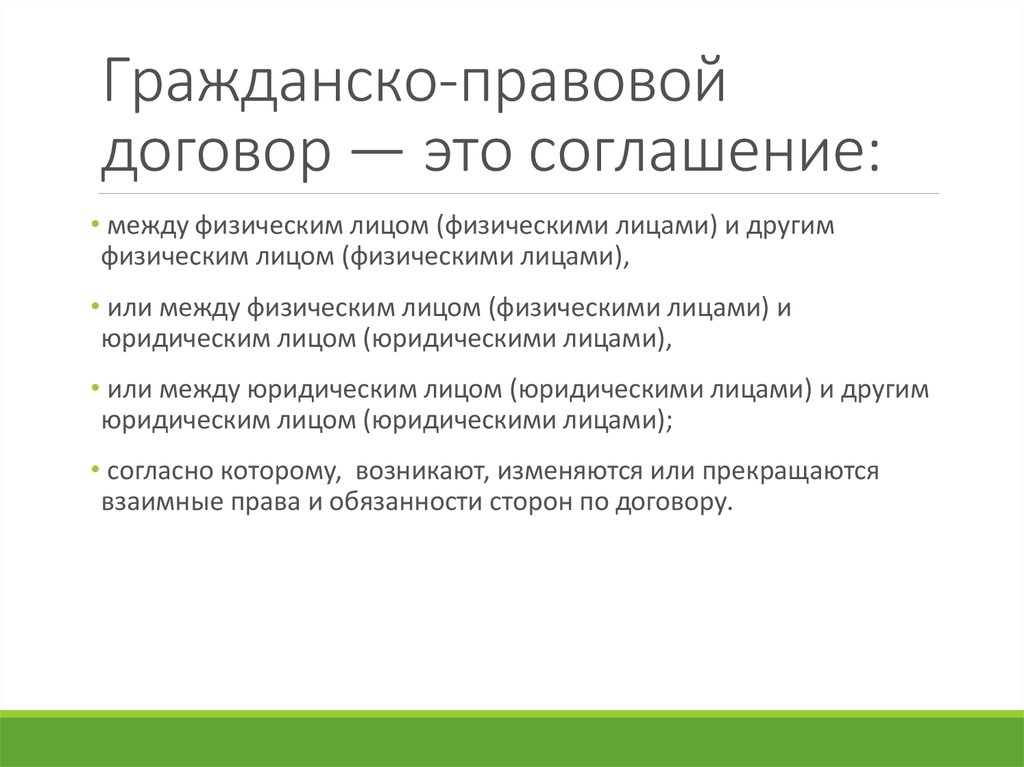

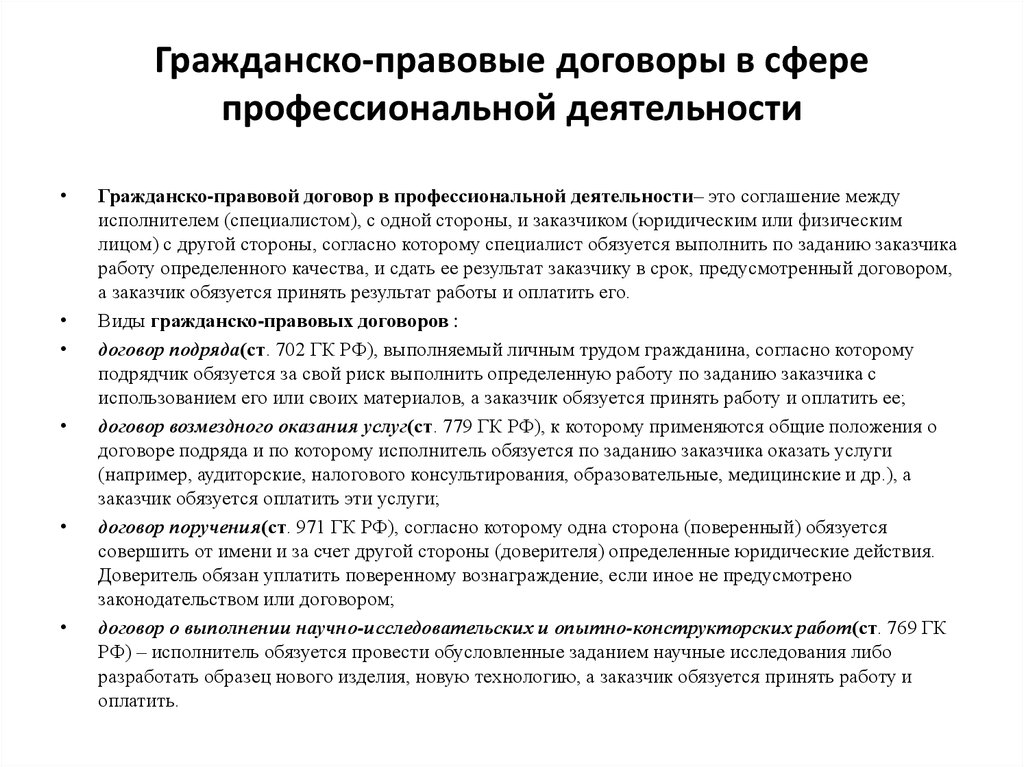

(!) Срок трудового договора с работником не должен зависеть от срока заключаемого работодателем гражданско-правового договора с контрагентом (!)

Конституционный и Верховный Суды Российской Федерации подтвердили, что срок действия заключенных работодателем гражданско-правовых договоров с контрагентами не может являться основанием для заключения с работниками срочных трудовых договоров.

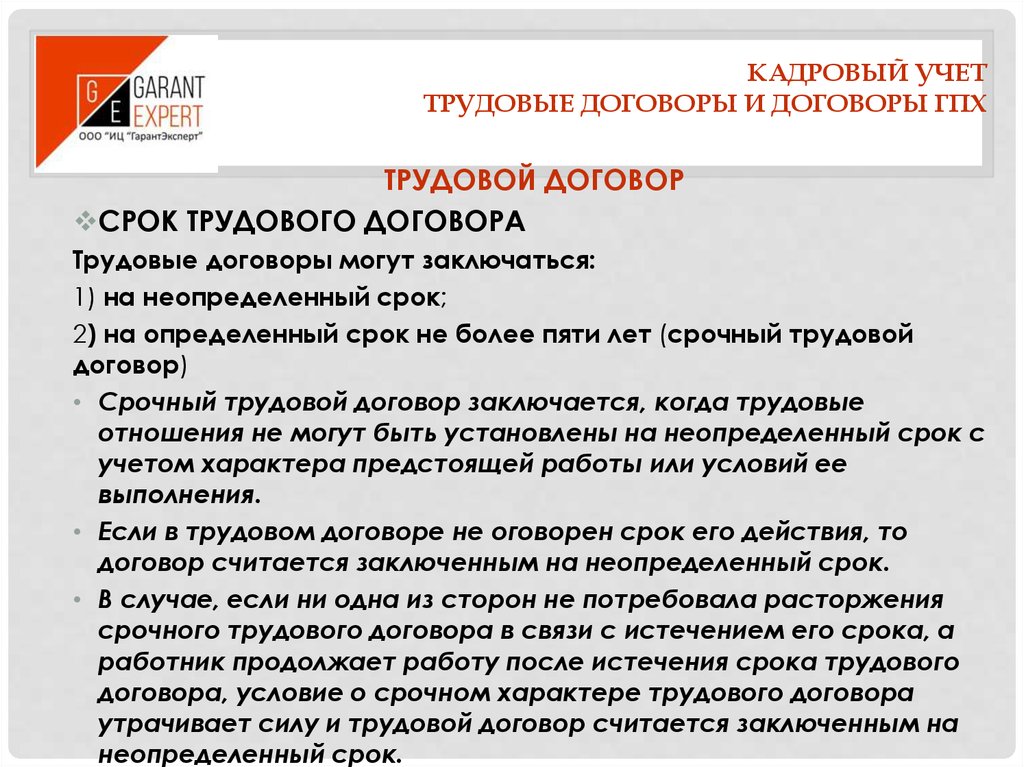

Статья 58 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) четко определяет, что срочный трудовой договор с работником может быть заключен только в случае, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Конкретный перечень таких случаев приведен в части первой статьи 59 ТК РФ. Кроме того, в случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор также может заключаться по соглашению сторон без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

Ни один из указанных перечней не содержит такого основания, как срок заключенного работодателем гражданско-правового договора, на период действия которого он и планирует воспользоваться услугами работника, заключив с ним срочный трудовой договор.

Несмотря на это, в нашей стране среди работодателей практика заключения таких срочных договоров достаточно распространена и, к сожалению, долгое время, по сути, поощрялась судами общей юрисдикции. Однако, в прошлом году, а именно 19.05.2020, Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) своим Постановлением № 25-П решил положить конец сложившейся практике.

В КС РФ обратился бывший охранник одного из частных охранных предприятий, указывая на то, что норма абзаца 8 части 1 статьи 59 ТК РФ в силу своей неопределенности позволяет работодателю многократно заключать с работниками срочные трудовые договоры в целях выполнения работодателем своих обязательств по заключенным договорам оказания услуг (которые были заключены на определенный срок).

Работодателем с истцом был расторгнут срочный трудовой договор, который до того был многократно с ним перезаключен, на основании абзаца 8 части 1 статьи 59 ТК РФ, а именно: «для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой».

Работник оспорил свое увольнение в суде и потребовал признать срочный трудовой договор заключенным на неопределенный срок, как то предусматривает часть 5 статьи 58 ТК РФ.

Однако суды общей юрисдикции, заняв сторону работодателя, пришли к выводу, что ежегодное заключение с заявителем, равно как и со всеми остальными работниками данной организации, являющимися охранниками, срочных трудовых договоров было обусловлено срочным характером гражданско-правовых договоров об оказании охранных услуг, заключенных работодателем с заказчиком.

По мнению судов, поскольку прекращение договоров об оказании охранных услуг и отсутствие возможности заключения их на новый срок исключало бы для работодателя возможность обеспечить работников другой работой по определенной трудовыми договорами трудовой функции, трудовые отношения с такими работниками не могли быть установлены на неопределенный срок.

Факт же многократного заключения с работниками срочных трудовых договоров отнюдь не свидетельствует о бессрочном характере имевших место трудовых отношений, поскольку выполняемая ими работа была заведомо ограничена сроком действия заключенного работодателем гражданско-правового договора об оказании охранных услуг.

В свою очередь, отвечая на жалобу работника, КС РФ с позицией судов общей юрисдикции не согласился и указал, что абзац 8 части 1 статьи 59 ТК РФ Конституции РФ не противоречит и «не предполагает заключения с работником срочного трудового договора (в том числе многократного заключения такого договора на выполнение работы в одной и той должности) в целях обеспечения исполнения обязательств работодателя по заключенным им гражданско-правовым договорам об оказании услуг, относящихся к его уставной деятельности, а также последующего увольнения работника в связи с истечением срока трудового договора, если срочный характер трудовых отношений обусловлен исключительно ограниченным сроком действия гражданско-правовых договоров».

КС РФ также обратил внимание, что работодатель несет обязанности по обеспечению закрепленных трудовым законодательством прав работников и гарантий их реализации. При этом, действуя в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта и участника гражданского оборота, к сфере ответственности которого в том числе относится и заключение (пролонгация) гражданско-правовых договоров, работодатель самостоятельно несет все риски, сопутствующие осуществляемому им виду экономической деятельности.

Работник же, выполняя за гарантированное законом вознаграждение (заработную плату) лишь определенную трудовым договором трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, не является субъектом осуществляемой этим работодателем экономической деятельности, а потому не может и не должен нести каких бы то ни было сопутствующих ей рисков и не обязан разделять с работодателем бремя такого рода рисков. В противном случае искажается само существо трудовых отношений и нарушается баланс конституционных прав и свобод работника и работодателя.

Через год, несмотря на уже озвученную КС РФ позицию, похожее дело стало предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации (далее –

ВС РФ).

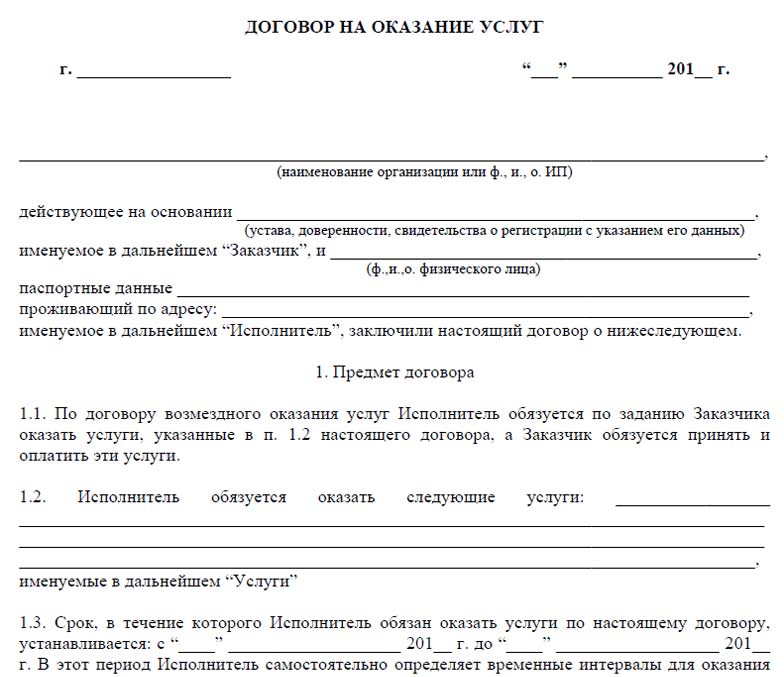

Работник – повар состоял в трудовых отношениях с работодателем, который на основании гражданско-правовых договоров оказывал услуги в войсковой части по организации питания военнослужащих. На этом основании работодатель заключил с работником срочный трудовой договор и в дальнейшем с помощью дополнительных соглашений неоднократно продлевал его действие после перезаключения гражданско-правовых договоров с заказчиком услуг.

После того, как работодатель расторг гражданско-правовой договор и прекратил оказывать услуги по организации питания военнослужащих, работника уволили в связи с истечением срока действия трудового договора.

В интересах работника в суд обратился прокурор с требованием о признании трудового договора заключенным на неопределенный срок, признании увольнения незаконным и восстановлении на работе.

Суд первой инстанции отклонил доводы прокурора об отсутствии оснований для заключения с работником срочного трудового договора, ссылаясь на то, что заключенный между сторонами срочный трудовой договор и дополнительные соглашения к нему содержат конкретную ссылку на предусмотренное законом основание для его заключения.

Суд также счел, что при подписании трудового договора и дополнительных соглашений к нему между работником и работодателем было достигнуто соглашение об условиях трудового договора, в том числе относительно срока, что якобы свидетельствует о добровольном волеизъявлении работника на заключение срочного трудового договора.

Суды апелляционной и кассационной инстанции не нашли оснований для отмены решения суда первой инстанции. Однако ВС РФ, опираясь на позицию КС РФ, с нижестоящими судами не согласился и в своем Определении от 19.07.2021 № 85-КГПР21-1-К1 указал, что заключение срочного трудового договора с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы, если ее завершение не может быть определено конкретной датой (абзац восьмой части 1 статьи 59 ТК РФ), будет правомерным только тогда, когда работа, для выполнения которой заключается трудовой договор, носит конечный (срочный) характер, исключающий возможность продолжения трудовых отношений между сторонами после завершения указанной работы. В этом случае в трудовом договоре с работником должно быть в обязательном порядке указано, что договор заключен на время выполнения именно этой конкретной работы, окончание (завершение) которой будет являться основанием для расторжения трудового договора в связи с истечением срока его действия.

В этом случае в трудовом договоре с работником должно быть в обязательном порядке указано, что договор заключен на время выполнения именно этой конкретной работы, окончание (завершение) которой будет являться основанием для расторжения трудового договора в связи с истечением срока его действия.

Суды правовую позицию КС РФ не учли и не приняли во внимание, что заключение работодателем с работником срочного трудового договора только исходя из срока действия заключенного работодателем с третьим лицом гражданско-правового договора возмездного оказания услуг фактически поставит занятость работника в зависимость исключительно от результата договоренностей, достигнутых работодателем и заказчиком этих услуг.

Таким образом, и КС РФ, и ВС РФ подтвердили, что срок действия заключенных работодателем гражданско-правовых договоров с третьими лицами не может являться основанием для заключения с работниками срочных трудовых договоров.

Кроме того, многократность заключения срочных трудовых договоров для выполнений одной и той же трудовой функции указывает на бессрочный характер трудовых отношений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 19.07.2021

Юридический отдел ЦК Профсоюза

Контракт | Определение, история и факты

Договор займа папируса

Просмотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Бенгт Хольмстрем Оливер Харт

- Похожие темы:

- агентство рассмотрение производительность связь корректирование

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

контракт , в простейшем определении, обещание, подлежащее исполнению по закону. Обещание может заключаться в том, чтобы что-то сделать или воздержаться от чего-то. Заключение договора требует взаимного согласия двух или более лиц, одно из которых обычно делает предложение, а другое принимает. Если одна из сторон не сдержит обещание, другая имеет право на возмещение ущерба в судебном порядке. Договорное право рассматривает такие вопросы, как существование договора, его значение, нарушение договора и какая компенсация причитается пострадавшей стороне.

Договорное право рассматривает такие вопросы, как существование договора, его значение, нарушение договора и какая компенсация причитается пострадавшей стороне.

Историческое развитие

Договорное право является продуктом деловой цивилизации. В некоммерческих обществах его в сколь-нибудь значительной степени не найдешь. В большинстве примитивных обществ есть и другие способы обеспечения соблюдения обязательств индивидов; например, через узы родства или авторитетом религии. В экономике, основанной на бартере, большинство транзакций самодостаточны, потому что транзакция завершается с обеих сторон в один и тот же момент. Проблемы могут возникнуть, если позже обнаружится, что обмениваемые товары имеют дефекты, но эти проблемы будут решаться в рамках права собственности (с его штрафами за присвоение или порчу чужого имущества), а не в рамках договорного права.

Даже когда сделки не принимают форму бартера, некоммерческие общества продолжают работать с понятиями собственности, а не обещания.

Истинный закон контрактов, то есть законных обещаний, предполагает развитие рыночной экономики.

Римское договорное право, как оно содержится в сводах законов византийского императора Юстиниана VI века н. э., отражало длительную экономическую, социальную и правовую эволюцию. Он признал различные типы контрактов и соглашений, некоторые из которых подлежат исполнению, а другие нет. Значительная часть истории права связана с классификациями и различиями римского права. Лишь на заключительном этапе своего развития римское право в общих чертах закрепило неформальные исполнительные контракты, т.

Возрождение и развитие договорного права были частью экономического, политического и интеллектуального возрождения Западной Европы. Это повсюду сопровождалось коммерческим оживлением и подъемом национального авторитета. Как в Англии, так и на континенте общепринятые договоренности оказались неподходящими для формирующихся коммерческих и промышленных обществ. Неформальное соглашение, столь необходимое для торговли и коммерции в условиях рыночной экономики, не имело юридической силы. Хозяйственная жизнь Англии и континента протекала, даже после того как начала развиваться торговая экономика, в правовых рамках формального договора и наполовину выполненной сделки (т.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Новое договорное право стало распространяться по всей Европе благодаря практике купцов; сначала они были вне правового порядка и не могли быть поддержаны в судах. Торговцы разработали неформальные и гибкие методы, подходящие для активной коммерческой жизни. К 13 веку на международных торговых ярмарках учреждались купеческие суды. Торговые суды обеспечивали быстрые процедуры и быстрое правосудие, и ими управляли люди, которые сами были торговцами и, таким образом, полностью знали о торговых проблемах и обычаях.

В XII и XIII веках развитие договорного права на континенте и в Англии стало расходиться. В Англии общее договорное право прагматично развивалось через суды. На континенте процесс был совсем другим, и спекулятивные и систематические мыслители играли гораздо большую роль.

Подразумеваемые условия контрактов: «Правила по умолчанию» и «Ситуационный смысл» | Добросовестность и вина в договорном праве

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicДобросовестность и вина в договорном правеГражданское правоДоговорное правоКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicДобросовестность и вина в договорном правеГражданское правоДоговорное правоКнигиЖурналы Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Больше

Cite

Ракофф, Тодд Д. ,

,

«Подразумеваемые условия контрактов: «Правила по умолчанию» и «Ситуационный смысл»

,

в Джеке Битсоне, и Даниэль Фридман (ред.)

,

Добросовестная и размыка 22 марта 2012 г.

), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198265788.003.0008,

, по состоянию на 28 ноября 2022 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicДобросовестность и вина в договорном правеГражданское правоДоговорное правоКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicДобросовестность и вина в договорном правеГражданское правоДоговорное правоКнигиЖурналы Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

В этой главе рассматривается вопрос о том, как суды должны поступать с процессом заполнения пробелов с помощью того, что по-разному называют «основными условиями», «правилами по умолчанию» или «подразумеваемыми условиями». Проблема может возникнуть в стандартных ситуациях, таких как арендодатель и арендатор, продавец и покупатель, работодатель и работник, или в более индивидуальных или «разовых» договорах, в которых есть пробелы в условиях. Эта глава посвящена первому из них и обсуждает трудности и абстрактность ряда подходов, включая «справедливость», «здравомысленное понятие подразумеваемого согласия», проверку «гипотетической сделки» и проверку эффективного распределения рисков. . Он предлагает подход «чувства ситуации», который зависит от значительно более эксплицитной, четкой и структурированной модели рассматриваемой трансакционной ситуации в ее социальном контексте.

Проблема может возникнуть в стандартных ситуациях, таких как арендодатель и арендатор, продавец и покупатель, работодатель и работник, или в более индивидуальных или «разовых» договорах, в которых есть пробелы в условиях. Эта глава посвящена первому из них и обсуждает трудности и абстрактность ряда подходов, включая «справедливость», «здравомысленное понятие подразумеваемого согласия», проверку «гипотетической сделки» и проверку эффективного распределения рисков. . Он предлагает подход «чувства ситуации», который зависит от значительно более эксплицитной, четкой и структурированной модели рассматриваемой трансакционной ситуации в ее социальном контексте.

Ключевые слова: договорное право, заполнение пробелов, базовые условия, правила по умолчанию, справедливость, подразумеваемое согласие

Субъект

Договорное правоГражданское право

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь по доступу

Институциональный доступ

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.